偽装請負とは?人材派遣との違いは?

これから本記事では「偽装請負」について、さまざまな角度から解説していきます。

実態は労働者派遣なのに、請負契約や業務委託契約として偽装することを「偽装請負」といいます。

偽装請負は、「労働者派遣法」や「職業安定法」などで禁止されている違法な行為です。

請負企業や発注先企業の経営者や担当者は、正しい知識を身につけ、適切に対応しなければいけません。

労働者派遣法や職業安定法に違反した場合、拘禁刑や罰金といった罰則を科せられます。

また、厚生労働大臣による指導・助言、改善命令等、公表などの対象となると、社会的な信用や取引先などからの信頼を失い、経営の危機に直結するリスクを抱えることになってしまいます。

ぜひ最後まで読んでいただき、正しい知識を身につけてください。

目次

偽装請負とは?なぜ違法なのか?

を解説

偽装請負とは?

実際は労働者派遣(または労働者供給)であるのに、書類上の形式的には請負契約や業務委託契約として偽装することを「偽装請負」といいます。

2004(平成16)年の労働者派遣法改正の施行により、製造業への労働者派遣が解禁されて以降、労働者派遣に対する社会的な認識が高まったこと、大企業でも違反が相次いだこと、また2006年の公益通報者保護法の制定により通報者が増加したことなどから、社会的問題となったという経緯があります。

偽装請負は違法な行為で、「労働者派遣法」や「職業安定法」などで禁止されています。

※罰則の内容などは、のちほど詳しく解説していきます。

【参考資料】:偽装請負について(東京労働局)

請負と労働者派遣の違いは?

請負とは?

請負とは、法的には次のようなものをいいます(民法第632条)。

「当事者の一方(請負人)が、ある仕事を完成することを約束し、相手方(発注者)が仕事の結果に対して、その報酬を支払うことを約束することを内容とする契約」

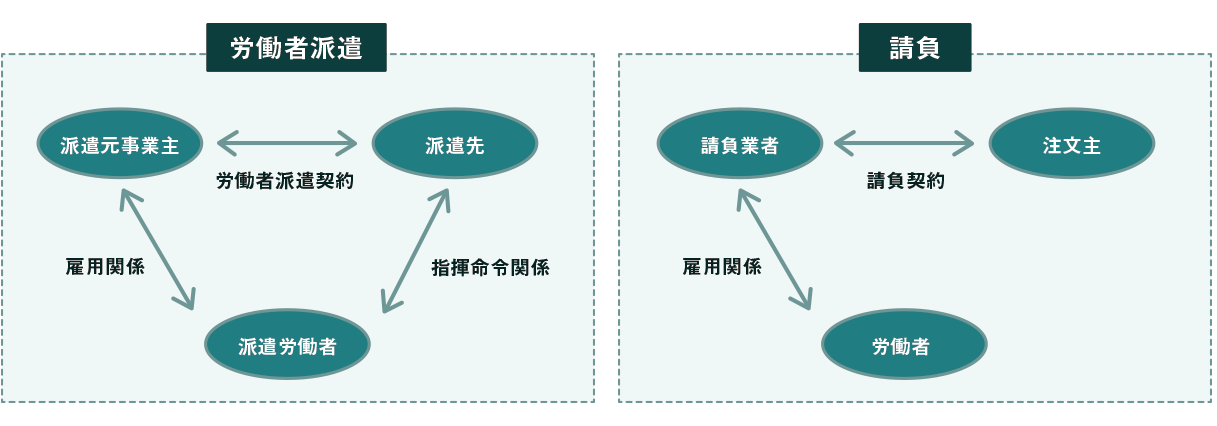

労働者が、請負企業の指揮命令のもとで、発注先企業から請け負った業務に従事するのが通常の請負契約です。

しかし、偽装請負では、請負企業で雇用または斡旋(あっせん)した労働者を、請負契約を締結した他社(発注先企業)の現場に向かわせ、その発注先企業の指揮命令下のもとで業務を行わせるものです。

労働者派遣とは?

一方、労働者派遣は、派遣元企業で雇用する労働者を、労働者派遣契約を締結した派遣先企業に派遣し、その派遣先企業の指揮命令下のもとで労働に従事させるものです(労働派遣法第2条1項)。

このように、請負契約の形式をとっているのに実態は請負契約ではなく、労働者派遣と同様の指揮命令であるものを偽装請負といいます。

労働者側から見た場合、誰が仕事での使用者になるのか、ということがポイントになります。

請負の特徴

<契約内容>

成果物を完成させて提供(納品)する契約で、請け負った業務の結果や成果を指定された期限内に提供することを契約として結びます。

<指示系統>

作業内容やプロセスに関しては発注者側が指定することは少なく、請負者側は自らの判断で業務を進めます。

<雇用関係>

請負業者と労働者間の雇用関係となります。

なお、個人事業主やフリーランスとして請け負う場合、請負者は独立した事業主のため雇用関係は存在しません。

<責任の所在>

請負者は成果物の完成を契約として約束するため、完成品の品質や納期に対して責任を負います。

作業過程で発生した問題については、請負者が自己責任で解決することが求められます。

<適用される法律>

民法など。

発注者と請負人との間に労働基準法は適用されません。

労働者派遣の特徴

<契約内容>

派遣元企業が派遣先企業に労働者を派遣する契約の形になります。

<指示系統>

派遣先企業は、派遣された労働者に対して業務の指示を出し、労働者はその指示に従って業務を行ないます。

<雇用関係>

労働者は派遣元企業に雇われている形のため、両者間で雇用契約が結ばれます。

派遣先企業は業務の指示を出す立場にありますが、直接、労働者を雇用していません。

派遣先企業が労働を提供し、派遣元企業が給与を支払います。

<責任の所在>

労働者の仕事に対する責任は派遣先企業にあり、派遣された労働者は派遣先の指示に従って働きます。

派遣元企業は給与の支払いや労働契約の管理を担当します。

<適用される法律>

労働者派遣法・職業安定法・労働基準法 など。

【参考資料】:労働者派遣制度(厚生労働省)

偽装請負の代表的なパターン

では次に、どういったケースが偽装請負になるのかについて見ていきます。

代表型

請負業者が雇用する労働者を発注者の事業場で就労させているのに、労働者の就労についての指揮命令や労務管理(出退勤や勤務時間の管理など)を行なわず、発注者に委ねているようなケース。

偽装請負では、もっとも多い典型的なパターン。

形式だけ責任者型

請負業者が発注者の現場に責任者を置いているが形式的なもので、その責任者は発注者の指示を伝えるだけで、実質的には発注者が指示しているようなケース。

使用者不明型

業者Aが業者Bに仕事を発注し、Bは別の業者Cにそのまま再委託。

Cに雇用されている労働者がAの現場に行き、AやBの指揮命令下で仕事をするようなケース。

労働者としては、誰に雇われているのか(使用者なのか)よくわからないというパターン。

一人請負型

業者A(請負業者)が業者B(発注者)に労働者を斡旋。

Bは、その労働者と労働契約を結ばず、個人事業主として請負契約を結び、指揮命令下において仕事をさせるケース。

発注者と請負業者の関係を請負契約と偽装、請負業者と労働者の雇用契約も個人事業主との請負契約で偽装しているパターン。

なぜ偽装請負は違法で問題に

なるのか?

偽装請負のおもな問題点は次の3点です。

雇用などで労働者の権利が

守られない

労働者派遣の場合、労働者と労働者が実際に就労する派遣先企業との間には雇用契約はありません。

そのため労働者としては、派遣先企業の都合で就労ができなくなる、いわゆる「派遣切り」にあったり、派遣先企業が急に変更されて就労環境が大きく変化してしまうなどのリスクがつきまといます。

このような労働者の不安定な立場を保護するために労働者派遣法があり、労働者派遣に対する規制が定められています。

しかし、偽装請負は、請負契約の形式をとっているにもかかわらず、実態は請負契約ではなく、労働者派遣と同様の指揮命令です。

そのため、偽装請負では、労働者は労働者派遣法による法的な保護を受けることができないわけです。

また、前述の偽装請負の一人請負型の場合では、労働者は請負業者とも発注先企業とも雇用契約を結んでいないため、労働基準法などの労働関係法の保護が適用されず、権利も守られないという問題もあります。

待遇や労働環境などで労働者の立場が不安定になる

偽装請負をされていると、労働者としては雇用契約や労働環境などが不安定になる可能性があります。

たとえば、請負契約では契約更新や雇用の安定性が保章されない場合が多いため、労働者は長期的な雇用の保障を得られません。

また、派遣スタッフとして働く場合は労働者派遣法の保護を受けるため、残業や休日出勤をすれば時間外手当が支給されますが、偽装請負の労働者には時間外手当は支払われません。

その他にも、労働時間の上限が適用されない、有給休暇が取得できないといった不利な条件で仕事をしなければいけなくなってしまいます。

さらに、偽装請負の労働者は健康保険や厚生年金などの社会保険、雇用保険などにも加入できません。

中間搾取が行なわれる危険性がある

たとえば、業者A(請負業者)が雇用契約をしていない労働者を、業者B(発注者)に斡旋して、業者Bの指揮命令下で就労させた場合で考えてみます。

業者Aは業者Bから報酬を得ますが、その際に中間マージン(利ざや、手数料)を取った残りの金額を労働者に支払う構造ができ上がっており、商習慣のようになっている場合があります。

俗に、ピンハネといわれる行為ですが、これが中間搾取にあたります。

労働者からすれば、マージンを抜かれれば自分の報酬が不当に低くされることになるため問題になるわけです。

偽装請負の法的リスク:関連する

法律と罰則について

次に、偽装請負を行なった場合に適用されるおもな法律と、科される罰則について見ていきます。

労働者派遣法

労働派遣法は、1986(昭和61)年に施行された法律で、次のような目的があります(第1条)。

- ・労働者派遣事業を適正に運営すること

- ・派遣労働者を保護し、雇用の安定、不当な待遇の防止を図ること

また、労働者派遣事業を行なう場合は厚生労働大臣の許可が必要になるため(第5条1項)、無許可の偽装請負は違反行為となります。

なお、派遣可能期間の規定もあり、3年となっていることにも注意する必要があります(第40条の2の1項、2項など)。

【参考資料】:イチから学ぶ労働者派遣法(厚生労働省 大阪労働局)

労働者派遣法が改正されました(厚生労働省)

職業安定法

職業安定法は、1947(昭和22)年に施行された法律で、職業紹介・労働者募集・労働者供給などについて定めています。

労働者供給というのは、労働者を供給する契約に基づいて、支配関係にある労働者を他社の指揮命令下で就労させることをいい、中間搾取が行なわれやすい状況になってしまいます。

そのため職業安定法では、厚生労働大臣の許可を受けた労働組合等が無償で行なう場合を除いて、労働者供給事業を行なうこと、また労働者供給事業者から労働者を受け入れることを禁止しているのです(第44・45条)。

違法な労働者供給で偽装請負と判断されれば、労働者の供給元も供給先も職業安定法違反で処罰されます。

【参考資料】:令和4年職業安定法の改正について

(厚生労働省)

2024(令和6)年4月1日施行 改正職業安定法施行規則(厚生労働省)

労働基準法

労働基準法では「中間搾取」が禁止されています(第6条)。

偽装請負で中間搾取が認められる場合、請負業者は処罰の対象になります。

また、発注先企業も搾取を幇助(ほうじょ)したと判断されれば、同条違反となる可能性があります。

罰則以外の処分について

偽装請負が、労働者派遣法(第48条~49条の2)、または職業安定法(第48条の2、3)違反に当たる場合、厚生労働大臣による指導・助言、改善命令等、公表などの対象となります。

会社名が公表されれば、企業の社会的な信頼性やブランドに傷がつき、業績悪化などにつながる可能性もあるため、細心の注意が必要です。

偽装請負を避けるためのポイント

解説

企業・業者が偽装請負を回避するためには、次の点を徹底し、法律違反にならないように十分注意する必要があります。

偽装請負について正しく

理解する

ここまで解説したように、請負と労働者派遣の違いや、どういったケースが偽装請負に該当するのかなど、正しい情報と知識を身につけておくことが大切です。

社員等への教育の徹底

社内研修などを通して、偽装請負の情報や知識を共有し、違法であることを周知徹底していく必要があります。

契約書の内容のチェックと

正しい作成

指揮命令関係がないことを契約書で明らかにしておく必要があります。

また、契約内容が違法な請負契約になっていないか確認します。

なお、内容の確認(リーガルチェック)や、適切な契約書の作成については、労働関係に精通した弁護士に相談・依頼をすることをおすすめします。

発注先企業による指導・介入に注意

発注先企業側が、請負企業で雇用または斡旋(あっせん)した労働者に対して、現場で指揮命令をしてしまうと、偽装請負と判断されてしまうため、そうならないような環境整備、情報や知識の周知徹底も欠かせません。

偽装請負に関する相談・依頼は

弁護士へ!

ここまで解説してきたように、偽装請負は違法行為ですから、行なった企業や業者は拘禁刑や罰金などを科せられてしまいます。

また、厚生労働大臣による指導・助言、改善命令等、公表などの処分を受けると、社会的な信用や取引先からの信頼を失い、業績の悪化や経営困難といった事態に発展する可能性もあります。

そうならないためにも、「知らなかった」、「誤解していた」で法律違反を犯してしまう前に、偽装請負で疑問や不安がある場合は、ぜひ弁護士に相談・依頼をしていただきたいと思います。

弁護士法人みらい総合法律事務所では随時、無料相談を行なっています。(※事案によるので、まずはお問い合わせください)。

・顧問弁護士とは?|費用や相場・メリットについて

顧問弁護士についてのご相談も、いつでもお受けしています。