労働審判は、なぜ早期に対応しなければならないのか? 【弁護士解説】

目次

労働トラブルが発生…社長がとるべき対応とは?

「労働トラブル」というと、みなさんはどのような問題を思い浮かべるでしょうか?

未払い残業代請求、パワハラ・セクハラ、不当解雇、賃金不払い、違法残業や過重労働などによる健康障害や過労死……じつは近年、会社と従業員の間に起こる「労働トラブル」が後を絶たない状況が続いています。

「平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(厚生労働省)によると、労働条件や職場環境などをめぐる総合労働相談件数は7年連続で100万件を超え、103万3047件となっています。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10401000-Daijinkanbouchihouka-Chihouka/0000047216.pdf

単純計算で、毎日およそ2800人以上の人が労働相談をしていることになります。

会社の経営者としては、労働トラブルを未然に防ぐことが、もっとも効果的な会社の自衛策です。

なぜなら、いざ労働トラブルが起きると、会社の社長はかなりの時間と労力、そしてお金を使ってトラブル解決をしなければいけなくなるからです。

ところが、「私の会社には問題社員はいないから大丈夫」、「社員との間に信頼関係があるからトラブルなど起きないだろう」などと考えて、しっかりと対応をしていない社長もいます。

残念ながら、労働トラブルの訴えは従業員が退職してから起こされることが多いのが現実です。辞めた社員は、遠慮なく残業代や損害賠償などを請求してくることに注意しなければなりません。

この点に気づかない社長は、問題が大きくなってから後手の対応を取らざるを得なくなってしまうのです。

では、労働トラブルが起きた場合、できるだけ迅速に早期に解決するにはどのような対応をとればよいのでしょうか?

労働トラブルの解決方法にはどのようなものがあるのか?

以前は、会社と従業員との間の労働トラブル(個別労働紛争)については、民事訴訟などの訴訟手続きによって解決が図られていました。

ところが、時代の変化とともに雇用形態や経済状況が変わっていったことで労働トラブルが増加の一途をたどっていきました。

そこで、これらの問題に迅速・柔軟に対応するため、裁判所において専門的な労働紛争解決機関を設立することになり、2001(平成13)年に「個別労働関係紛争解決制度」が、また2006(平成18)年には「労働審判制度」が創設されました。

個別労働関係紛争解決制度とは、個別紛争の未然防止や早期解決を支援するもので、都道府県労働局に相談し、その後、都道府県労働局長からの「助言・指導」が行われます。

ここで解決しない場合は、紛争調整委員(弁護士や大学教授など)が間に入って労使間の話し合いを促進することで解決を図る「あっせん」へ進みます。

平成25年度の紛争調整委員会によるあっせん申請件数は5712件で、このうち合意が成立したものは2225件、取り下げられたものが307件、あっせんが打ち切られたものは3141件でした。

つまり、半数以上で合意が成立せず労働トラブルは解決されないという現実があるのです。

労働審判とはどのようなシステムなのか?

そこで必要となるのが「労働審判制度」です。

労働審判の特徴やメリットなどについて解説します。

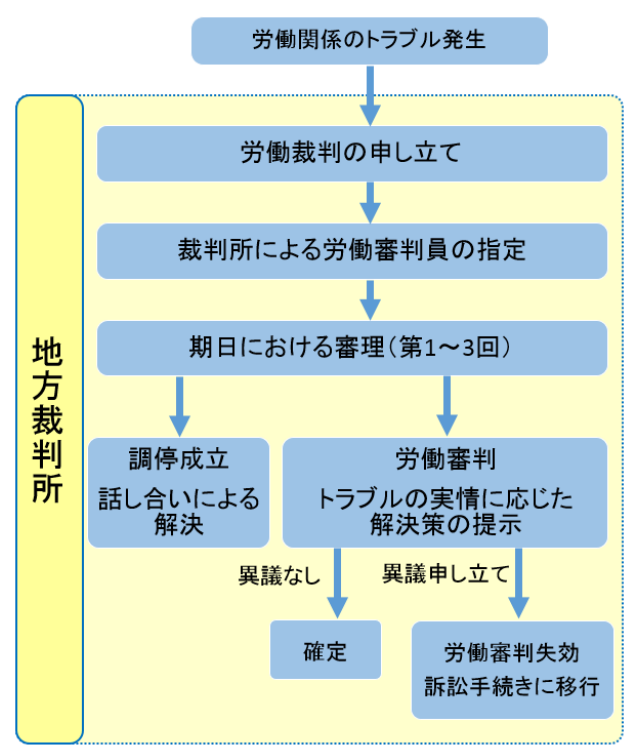

◆労働審判は企業(使用者)と個々の従業員(労働者)の間の個別労働紛争について、その実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的としています。(「労働審判法」第1条)

◆労働裁判官1名と労働関係の専門的な知識と経験を有する者2名によって構成される労働審判委員会が、個別労働紛争を解決する手続きを行います。(「労働審判法」第7条)

◆原則として3回以内の期日で審理し、調停による解決を試み、調停が成立しない場合には労働審判を行います。(「労働審判法」第15条)

◆労働審判手続については、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができません。

ただし、裁判所は、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない者を代理人とすることを許可することができます。(「労働審判法」第4条1項)

ちなみに、統計データによると、平成20~23年度における両当事者が弁護士を代理人に選任した割合は71.1%で、その場合の解決率は84.1%となっています。

参考データ:「労働審判制度を中心とする個別労働紛争処理制度の現状と連合の考え方」(日本労働組合総連合会)

http://minjishihoukon.com/wp-content/uploads/0316_panel1.pdf

労働審判による解決を目指すのであれば、弁護士を代理人に選任した方がよい、ということが統計から見えてきます。

◆異議申し立てがなく双方が合意に達した場合、労働審判は裁判上の和解と同一の効力を有します。(「労働審判法」第21条4項)

◆労働審判によっても合意に至らず異議申し立てがあれば訴訟に移行します。(「労働審判法」第22条)

◆労働審判の対象となるのは、会社を解雇された場合の地位確認請求や未払残業代請求、未払い賃金の支払い請求、会社を相手方とするセクハラ・パワハラなどによる不法行為に基づく損害賠償請求、安全配慮義務違反に基づく労働災害(労災)の認定などです。

◆一方で、労働組合と労働者間の紛争や会社と労働組合との紛争、社員同士の紛争などについては労働審判の対象にはなりません。

「労働審判の流れ」

労働審判と裁判は何が違うのか?

統計データによると、平成18年度に1163件だった労働審判の件数は、平成25年度には3627件にまで増加しています。

「労働分野における裁判外紛争解決手続(ADR)等に関する資料」(第2回透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会(平成27年11月26日))

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000105384.pdf

7年間で約3.1倍に増加しているということです。

通常の裁判も労働審判も、裁判所で行われるという点では共通しているのに労働審判の件数が増えているのはなぜでしょうか?

そこには、労働者側が労働審判を利用しやすいという理由があるのです。

労働審判の対象となるのは労働紛争に限定されている

平成26年度の個別労働紛争解決制度への相談内容の内訳は、多い順から「いじめ・嫌がらせ(ハラスメント)」(6万2191件/21.4%)、「解雇」(3万8966件/13.4%)、「自己都合退職」(3万4626件/11.9%)、以下「労働条件の引き下げ」、「退職勧奨」、「雇止め」などとなっています。

労働審判では、これらの労使間の労働紛争に対象が限定されているため、手続きが複雑にならずに迅速に行われるようになっているのです。

申立てがあってから3回以内の期日で審理が終了する

通常の裁判では何度も期日が重ねられますが、労働審判では原則として申立てがあってから3回以内の期日で審理が終了します。

これは労働審判では、労働者が利用しやすいように手続きが迅速に終了することが求められているからです。

通常の裁判と比較して柔軟な審理・判断が行われる

通常の裁判では、裁判官だけで審理・判決が行われます。

しかし、労働審判では、裁判官1名と労働関係に関する専門的な知識経験を有する民間人2名の計3人で構成される労働審判委員会が、過半数の決議により審理を行います。

また、労働審判ではまず話合いによる紛争の解決である調停が試みられます。

ただ、調停が成立しない場合であっても、事案の実情に即した解決を図るために相応な労働審判を言い渡すことができます。

たとえば、従業員が不当解雇を無効として地位の確認を求めた場合、通常の裁判では和解が成立しない時は、解雇が無効か否かの判決を下すだけです。

一方、労働審判の場合は、解雇が無効であることと従業員が会社を自己都合退職したことを確認したうえで、会社が従業員に解決金を支払うことを内容とする審判を行うこともできます。

つまり労働審判では、実効的な紛争の解決のために通常の裁判と比較して柔軟な審理・判断が行われるのです。

ちなみに、統計データによると、平成24年度の労働審判での解決率は83.9%、解決までの期間は平均73.1日となっています。

「労働審判制度を中心とする個別労働紛争処理制度の現状と連合の考え方」(日本労働組合総連合会)

http://minjishihoukon.com/wp-content/uploads/0316_panel1.pdf

大半が2ヵ月以内に解決していることからも、労働者側が利用しやすい制度になっていることがわかります。

裏を返せば、労働審判は会社が訴えられやすい制度である、ともいえるのです。

従業員から労働審判を申し立てられたら何をするべきか?

では、労働審判の具体的な流れに即してシミュレーションをしてみましょう。

まず、従業員から労働審判を申し立てられると、裁判所から次のものが送られてきます。

・申立人が裁判所に提出した申立書の写し

・証拠書類の写し

・第1回期日の指定及び答弁書作成期限が記載された呼出状

期日とは、裁判所で開かれる審理のことです。

正当な理由なく出頭しない場合には、過料を科されることもありますので、社長は第1回期日には必ず出頭しなければいけません。

会社として弁護士を選任した場合、通常の民事訴訟では弁護士のみが法廷に出廷することが多いと思いますが、労働審判の場合は、第1回期日から裁判所が双方に事実関係を質問してくるので、事情を良く知る社長なり担当者が弁護士と一緒に出頭する必要があります。

また、第1回期日から話し合いが行われることも多いので、決裁権限がある人が出頭することも望まれます。

そして、次のような規定があります。

・第1回期日は申立日から40日以内に指定されます。

・申立書に書かれた事実の認否を明らかにし、反論をまとめた答弁書を裁判所と申立人(申立代理人)に提出しなければなりません。

・答弁書の提出期限は第1回期日の5~7日前に指定されます。

つまり、従業員からの申し立てを受けた場合、会社の社長は1ヵ月ちょっとの間に記載された内容が事実かどうか確認を行い、必要であれば反論のための証拠を用意して解決方針を決定し、答弁書を作成しなければならないのです。

社長がやるべきことを以下にまとめます。

1.裁判所から届いた申立書を検討し内容を法的に分析する。

2.申立人の主張する事実が存在するのかを調査する。

3.申立書とともに送付されてくる証拠を検討し、立証の程度を分析する。

4.申立人の主張に対する反論を法的に構成する。

5.会社側の主張や反論を支えるにはどのような証拠が必要かを検討し、証拠を収集、作成する。

6.会社側の主張や証拠を説得力のある法律文章にして、答弁書を作成する。

7.申立人の主張と会社の主張を検討し、審判やその後の裁判でどのような判断が下されるのかを想定する。

8.想定される判断を踏まえ、会社としてどのような解決を求めるのか、どの程度まで譲歩できるのかを検討する。

どうでしょうか……大変な作業ですね。

これらの対応は手間がかかるうえに複雑で、専門的な法律知識も必要なため、社長が通常業務をこなしながら一人で行うのは難しいでしょう。

経営についてはプロでも、法律の素人である会社の社長が短期に証拠を集めたり、効果的な答弁書を短時間で作成したりするのは、とても困難な作業です。

やはり、申立書の内容を確認したら、すぐに専門家である弁護士に相談するのがよいでしょう。

労働審判は第1回期日がもっとも重要

労働審判は、原則として3回の期日で審理を終結することになっています。

時間が限られているため、会社側には第1回期日までに全ての主張及び証拠を提出することが求められます。

そのため、労働審判委員会は、第1回期日で全体の大まかな心証を持つことになります。

答弁書の良し悪しが審尋の際の質問の組立や心証にも大きな影響を及ぼすことになります。つまり、会社側がしっかりとした法律的な主張をできない場合、申立人の主張が認められてしまったり、会社側への審判官のイメージが悪くなるなどの可能性があるのです。

そうしたイメージを残り2回の期日で覆すことは極めて難しくなります。

また、会社側が自分の立場にこだわるあまり、労働法を前提としない主張に終始したり、争点を正確に把握していない主張をすれば、「会社側には、労働法を順守する精神がないのではないか」と審判官に思われてしまう危険性もあります。

さらに、第1回期日で示された調停案に対して、会社側の意思を明確に伝えないと、「解決する意思がない」と判断されてしまう可能性もあります。

事実関係を前提として、第1回期日までに、こうした問題点に対して会社としての最終的な解決案や申立人の請求に対して譲歩できるラインなどを決めておく必要があるのです。

そのようなこともあり、労働審判では、会社側は弁護士に依頼した方がよい、ということになります。

労働審判の第2回期日~第3回期日でやるべきこととは?

第2回期日では、第1回期日で整理された争点や証拠、示された調停案について双方が意見を準備したうえで、調停成立に向けた話合いが行われます。

第1回期日での大まかな心証をもとに、労働審判委員会がその時点での心証の開示や調停案を具体的に示します。

そのうえで、一方の当事者が退席し、個別に事件の解決方針について双方からそれぞれ意見を聴きながら進行していきます。

やむを得ない理由がある場合を除き、当事者は第2回期日が終了するまでに主張や証拠書類の提出を終えなければならないため、ここが最終リミットとなります。

第2回期日でも調停が成立しない場合、第3回期日が指定されることとなります。

しかし、既にここまでに全ての主張と証拠の提出がされているはずなので、大抵の場合、第3回期日までには2週間ほどの期間しかないことに注意が必要です。

労働審判での調停が決裂したら異議の申し立てをするべき?

調停が成立すれば、合意の内容や当事者の氏名等が調書に記載され、裁判上の和解と同一の効力を有することになります。

両者の意見が折り合わず、結局は合意が成立しない場合には、労働審判委員会が、審判という形で裁判所としての判断を下します

しかし、審判の内容は労働審判委員会が示した調停案とほとんど同じであることが多いのが現実です。

そのため、会社側に不利な審判がなされた場合、会社は異議の申し立てを行う必要があります。

異議の申し立ての際の注意事項を以下にまとめます。

・労働審判の告知がされた日の翌日から、2週間以内に(これを不変期間といいます)裁判所に異議の申し立てをすることができます。

・口頭で告知された場合には、裁判所から書面が届くことはありません。不変期間が経過して労働審判が確定すると、その内容は裁判上の和解と同一の効力を有することになるので注意が必要です。

・異議の申し立ては書面で行いますが、これをもって労働審判が行われていた地方裁判所に民事訴訟を提起したことになります。

・異議の申し立てがされると、申立人は、原告として申立書に労働審判手続の内容を追加したうえで訴状に代わる準備書面を提出しなければいけません。

相手方は被告として答弁書を提出したうえで、通常の裁判が進行することになります。

・労働審判は非公開で進められますが、通常の裁判は原則として公開の手続きとして行われます。

つまり、会社としては従業員との間に労働トラブルを抱えていることが世間に公開されることを覚悟しておく必要があるということです。

労働審判で頼りになる弁護士の選び方

従業員との労働トラブルでは、会社と社長の負担は大きなものになります。

ここまで見てきたように、法律の素人には労働審判の準備と対応は非常に難しいことがわかっていただけたと思います。

そうであるならば、労働審判を申し立てられた段階で弁護士に依頼することを考えるべきでしょう。

しかし、労働事件に集中的に取り組み、多くの労働審判を経験している、労働事件に強い弁護士というのは、そう多くはいません。

では、労働審判で本当に頼りになる弁護士はどのように選んだらよいのでしょうか?

弁護士選びでは、次のポイントを参考にしてください。

・ホームページなどを見て、労働法に関する記載が詳しいか、労働法に関する書籍を出版しているか、相談料はいくらかなどをチェックしましょう。

・相談した際、「疑問点に沿った的確な回答がなされているか」、「分かりやすく丁寧に手続の流れや今後の見通しを説明してくれているか」、「弁護士への費用が予算に見合っているか」といった点を確認します。「まあ、大丈夫でしょう」「私は経験豊富だから任せておきなさい」などと曖昧な回答になっている時は要注意です。

・弁護士費用のことばかりをいう、弁護士が対応しない、面談相談の後にその弁護士に連絡してもなかなかつながらない、といった法律事務所には気をつけてください。

今回は、労使間の労働トラブルによる紛争を解決する手段としての「労働審判」について解説しました。

万が一、労働トラブルが発生した場合、社長は弁護士に早期に相談するなどで解決し、職場の環境維持に努めていかなければなりません。

そのためにも、日頃より労働法を順守し、労働トラブルに関する知識や情報を手に入れて、正しい対応を行うようにしていただきたいと思います。

労働審判対応のまとめ

労働審判は、原則として3回以内の期日において、審理を終結するとされていますが、第1回期日(申立後40日以内に指定される。)に申立書及び答弁書に基づいて争点整理がされます。

そして、出頭した当事者、関係者への審尋が行われ、その段階で形成された労働審判委員会の心証に基づき調停まで移行することがあるため、限られた時間の中で充実した答弁書等の作成、及び第1回期日の審尋に向けた準備を行うなどの対応が会社に求められます。

ここで会社側の対応の悪い例としては、まず、労働審判の申立てがあってからすぐに弁護士に相談しないということが挙げられます。

答弁書等の提出期限は、第1回期日の1週間~10日前に指定されることが多いので、労働審判の申立てがあってから1ヵ月弱で答弁書等の作成、及び証拠の提出を行わなければなりません。

弁護士への相談が遅くなると充実した答弁書等の作成、及び必要や証拠の提出ができなくなるだけでなく、第1回期日における関係者の審尋の準備が不十分になってしまいます。

それでは、労働審判の申立てがあったのですぐに弁護士に相談したという対応が最善かというと、そのような対応は一般的な対応に過ぎないといえます。労働審判の準備の負担は、相談を受けた弁護士が事前に相談を受けていた事件か、申立後に初めて相談を受けた事件かによって全く異なります。

事前に相談を受けていた事件であれば、事案の概要を事前に把握し、必要な証拠の収集についてあらかじめ助言しておくことで事前に証拠収集を行っておくことができるからです。

したがって、使用者と労働者との間のトラブルを把握したら、できる限り早い段階で弁護士に相談しておくことが、会社としてのより良い対応だと思います。

次に、会社側の対応の悪い例としては、答弁書等の提出が遅いということが挙げられます。

充実した答弁書等を提出することはもちろんですが、いかに充実した答弁書等を提出したとしても、それを労働審判官や労働審判委員が読む時間がなければ、労働審判委員会が会社側に有利な心証を抱くことはありません。

先ほども述べましたが、答弁書等の提出期限は、労働審判の申立てから1ヵ月弱とほとんど時間がありませんが、第1回期日に会社側に有利な心証を形成してもらうには、充実した答弁書等を提出期限内に提出し、労働審判官や労働審判委員に答弁書等を読む時間を確保させることが重要です。

また、第1回期日当日における会社側の対応の悪い例としては、第1回期日に関係者を一切同行させないということが挙げられます。第1回期日は、申立書及び答弁書に基づいて争点整理をした上、当事者や関係者の審尋となることがあります。

その際に、事実関係を説明できる人物を同行させていないということとなると、労働審判委員会の心証を害する結果となりかねません。当日出頭できない関係者については、その者の陳述書を提出することで対応することはありますが、関係者のなかでも最重要な者については、その者から直接供述が聞けない場合には、事案の内容と供述内容次第では、不利になる危険性があります。

そのため、第1回期日には、事実関係をよく把握している関係者を同行させておく必要があります。

最後に、話し合い(調停)における会社側の対応の悪い例としては、譲歩ラインを一切検討していないということが挙げられます。

労働審判を申し立ててきている以上、会社が全く譲歩しないで紛争を解決させることは不可能です(会社が話し合い(調停)による解決をそもそも望んでいなのであれば話は別ですが)。

そして、先にも述べましたように、第1回期日から調停に移行することもあるので、会社側としても第1回期日に臨むに当たり譲歩のラインを決めておかなければ、いざ話し合い(調停)になったときに、当該期日での解決が不能となり、不必要に期日を重ねることになり、会社の負担が増えることになります。

会社側の対応としてより良い例としては、譲歩ラインを検討しておくとともに、第1回期日に決裁者の同行(少なくとも、当日、電話連絡がとれるようにしておくこと)をさせておくということが挙げられます。

決裁者を同行させておくことで、当初予定していた譲歩ラインをわずかに超えていた場合にも速やかに対応することが可能となり、早期に話し合いがまとまる可能性が高くなります。

第1回期日に提示された調停案に相手方が応じる姿勢を見せていたにもかかわらず、こちらに決裁者がおらず、回答が第2回期日に持ち越された場合、第2回期日のときには相手方の考えが変っているということもあります。

以上、労働審判対応の良い例・悪い例(企業側)をご説明致しましたが、労働審判において特に重要なのは、第1回期日までの準備、及び第1回期日当日の対応かと思います。

そのためには、労働トラブルを把握したら、早期に顧問弁護士等に相談することが大切です。