企業における著作権法違反の事例解説

著作権の正しい知識をわかっているかどうか、適切に対応できるかどうかは、企業活動の成否に大きく関わるといっても過言ではありません。

著作権に対して、企業は「守る側」であり、同時に「守られる側」でもあります。

自社が専有する著作権が他者・他社から侵害される事態が起きた場合は、著作権法により自社の利益は保護されます。

一方、他者・他社の著作権を侵害した場合は、次のような法的リスクに対応しなければならなくなります。

- 差止請求

- 損害賠償請求

- 不当利得返還請求

- 名誉回復等の措置請求

- 刑事罰

紛争が発生すると、解決のためには時間と費用がかかってしまい、健全な企業活動を阻害し、企業利益の損失を招きかねません。

そこで本記事では、次のテーマを中心に解説していきます。

- 著作権と著作物について知っておくべき

ポイント - 企業で起こりがちな著作権法違反の事例

- 著作権侵害が争われた裁判例

著作権について規定している「著作権法」は、およそ200もの条文から構成されているため、すべてを把握するのは難しいかもしれません。

弁護士のサポートを受けることも検討しながら、起こり得る未来のリスクに対応し、万全の準備を整え、適切に対処していきましょう。

目次

これだけ知っておけば安心!

著作権・著作物の基礎知識

著作権で知っておくべき

4つのポイント

著作権とは?

創作物(作品)を創った人(著作者)が持つ権利が「著作権」で、「著作権法」で規定されています。

- 創作した作品を無断で利用されない

(勝手にコピーされたり、

インターネットに掲載されたりなど

しない)ように保護する。 - 作品がどう使われるか著作権者が

決めることができる。

著作権はいつ発生する?

著作権は、著作物が創作された時点で発生します。

なお、著作権を取得するために、特許庁に登録や申請などをする必要ありません。

著作権の存続期間は?

著作権の存続期間は「著作者の死後70年」と定められています(著作権法第51条)。

- 無名または変名の著作物/

著作物の公表後70年(第52条) - 法人その他の団体が著作の名義を有する

著作物/著作物の公表後70年(第53条) - 映画/著作物の公表後70年(第54条)

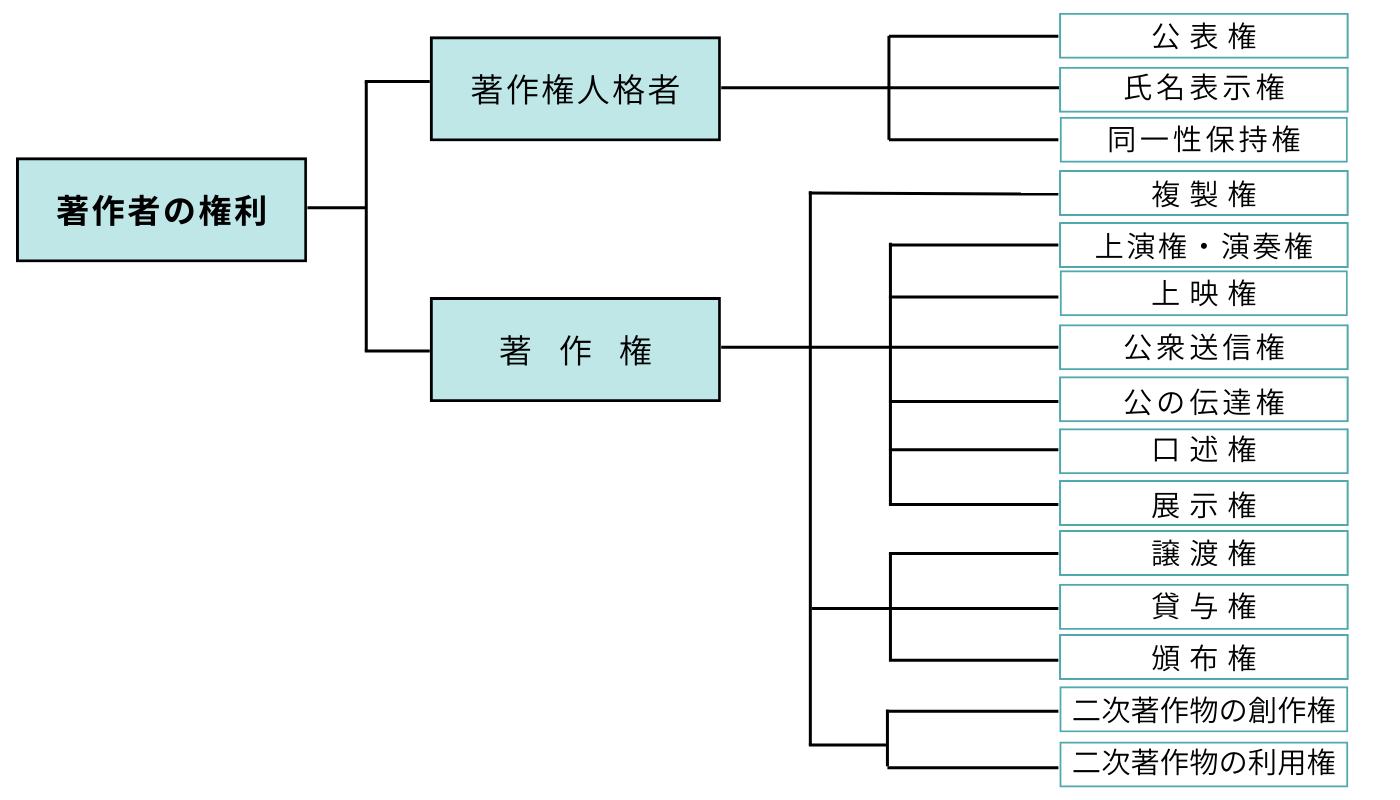

著作権の種類は多様

著作権には「複製権」、「上演権」、「演奏権」、「公衆送信権」、「翻案権」など、さまざま種類の権利があり、それらが著作権を構成しています。

<主な著作権の種類>

【参考資料】:著作権制度の概要(文化庁)

著作物とは何か?

著作物の定義

著作権法では、著作物は次のように定義されています。

「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するものをいう」(第2条1項1号)

単なる「事実」を表現したもので、人間の思想や感情を伴わないものは著作物にはなりません。

たとえば、人間以外のもの(動物やAIなど)が作成・表現した物は著作物ではない、ということになります。

創作者の個性が表れているものが著作物とされます。

他人の作品(創作物)をそっくりまねた(模倣した)ものや、誰が表現しても同じようになってしまう、ありふれたものは創作的な表現とはいえないため、著作物にはなりません。

たとえば、子供が描いた絵や作文は著作物になりますが、有名絵画の模写は著作物とは認められないわけです。

イメージやアイデア、技法やルールなどは著作物にはなりません。

著作権は表現を保護するため、作品として具体的に表現されることが必要です。

ただし、アイデアやルール(スポーツなど)を文章で解説したものは著作物になり得ます。

たとえば、工業製品や薬品などは著作権ではなく、特許権により保護されるため著作物にはなりません。

【参考資料】:初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~(特許庁)

著作物の種類

著作権法で規定されている著作物には次のものがあります。

<著作権法第10条1項>

| 言語の著作物 | 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など |

|---|---|

| 音楽の著作物 | 楽曲、楽曲を伴う歌詞など |

| 舞踊、無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエ、ダンス、 パントマイムの振り付けなど |

| 美術の著作物 | 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置、美術工芸品 (刀剣、壺、茶碗等)など |

| 建築の著作物 | 芸術的な建造物 |

| 地図、図形の著作物 | 地図、学術的な図面、図表、模型、 設計図など |

| 映画の著作物 | 劇場用映画、テレビドラマ、ネット配信動画、アニメ、 ビデオソフト、 ゲームソフト、コマーシャルフィルムなど |

| 写真の著作物 | 写真(肖像写真、風景写真、 記録写真等)、グラビアなど |

| プログラムの著作物 | コンピュータ・プログラム |

<著作権法第11条・第12条・第12条の2>

| 二次的著作物 | 上記の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化等)して創作したもの |

|---|---|

| 編集著作物 | 百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集、 ウェブサイトなど、複数の素材からなる 編集物で、素材の選択や配列に 創作性があるもの |

| データベースの著作物 | 顧客データベースや文献データベース など、編集著作物のうち、 コンピュータで検索できるもの |

【参考資料】:著作物(文化庁)

【参考資料】:著作物って何?(著作権情報センター)

著作権法の保護を受ける著作物

著作権法によって保護を受けるには、上記の著作物であるだけでなく、次のいずれかに該当する必要があります(第6条)。

- ① 日本国民の著作物

- ② 最初に日本国内で発行された著作物

(最初に国外で発行されたが、その発行日から

30日以内に国内で発行されたものを含む) - ③ 条約により日本が保護の義務を負う著作物

著作物にはならないものに

ついて

次のようなものは著作物にはならないとされます。

- 事実の伝達にすぎない雑報、時事の報道(第10条2項)

- プログラミング言語や規約

(プロトコル)、解法(アルゴリズム)

(第10条3項)

たとえば、次のようなものが該当します。

- 歴史的事実やデータ

- ありふれた表現、題名、ごく短い文章

- アイデア

- 応用美術

(日用品に美術を応用したもの)

企業が注意するべき

著作権侵害の危険性

著作権を侵害した企業が

直面する5つの法的リスク

著作者が持つ著作権(権利や利益)を侵し、損害を与えることを「著作権侵害」といいます。

著作権を侵害してしまうと、著作権者からさまざまな請求を受けるなど法的なリスクを抱えてしまうことになります。

健全な企業活動を進めていくためにも、著作権については慎重な判断・対応が求められます。

損害賠償金の支払い

著作権者や著作隣接権者などから、自己が受けた損害について賠償請求される可能性があります(第114条)。

刑事責任の追及

原則として、著作権侵害を行なった者は刑事罰として、10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金に処され、場合によっては拘禁刑と罰金刑の両方が科される場合もあります(第119条)。

差止請求を受ける

著作権者や著作隣接権者などから、著作権侵害の停止や予防を請求される可能性があります(第112条1項)。

名誉回復等の措置請求を受ける

著作権者や著作隣接権者などから、名誉・声望を回復するための措置を請求される可能性があります(第115条)。

不当利得返還請求を受ける

著作権者や著作隣接権者などから、損失を被った分(著作権を侵害した者が不当に得た利益分)の返還を求められる可能性があります(民法第709条)。

【参考資料】:著作権侵害への救済手続(特許庁)

こんな行為は

著作権侵害になる!

企業が不用意に次のような行為をすると、著作権侵害になるので注意が必要です。

- ① 新聞や雑誌の記事をコピーしたものや、インターネットの記事をプリントアウトして軽い気持ちで社内で配布、あるいは自社ホームページにアップロードしたり、SNSで発信。

- ② YouTubeなどで見つけた他社のプロモーション動画の一部を切り取って、自社SNSで紹介。

- ③ 他社の研修資料を無断で複製して、自社の社内研修で使用。

- ④ 他人の著作物をそのまま使用するのは問題があると考え、文章や写真の一部をカットするなど無断で加工したものを社内会議で配布。

- ⑤ 自社商品がテレビで紹介されたので、その映像を切り取って自社ホームページで紹介した。

- ⑥ 自社のイベント動画に他人の楽曲をBGMとして使用し、YouTubeにアップロード。

- ⑦ インターネット上に掲載されていた他人の記事や写真を自社のウェブサイトやパンフレット、プレゼン資料などに掲載

- ⑧ 漫画や小説を紹介と称して、自社SNSにほぼ全文投稿。

- ⑨ 商用利用不可のフリーフォントを会社のロゴや商品パッケージに使用。

- ⑩ 外部クリエイターに依頼したロゴや動画の著作権を譲渡されていないまま目的外使用。

著作権侵害にならないケースを確認

著作者の許諾を得ることなく利用できる(著作権侵害にならない)場合について、ここでは代表的なものを解説します。

私的利用(フェアユース)

好きな曲をCDなどからスマートフォンに取り込む、映画を録画して自宅で楽しむなど、個人的に、または家庭内やこれに準ずる限られた人間関係の範囲内での使用は著作者の許諾を得る必要はありません(第30条)。

引用

報道・批評・研究などの目的で、他社の作品や論文から引用する場合、著作者の許諾を得る必要はありません(第32条)。

ただし、次の点に注意する必要があります。

- 引用の必要性がある。

- 引用部分とそれ以外が明瞭に区別されている。

- 必要最小限にとどめる(引用部分があまりに多すぎる、自説のほうが少ないようなもの不可は不可)。

- 引用部分にオリジナルからの変更が加えられていない。

- 出典を明記する。

これらが満たされていない場合は、著作権侵害になります。

フリー素材の利用

無料画像サイトの素材などを自社のブログやSNSで使用する場合、フリー素材であれば、利用条件を守れば著作権者の許諾なしで使用できます。

ただし、次のような場合は使用条件を確認するなど注意が必要です。

- 企業が商業目的で使用する場合は使用料が発生するもの

- クレジット表記が必要なもの

- 商用利用不可のもの

著作権者が明示的に

許諾しているものの利用

著作物に「この作品は自由に使ってください」などと記載しているものは許諾なしで使用できます(ただし、著作者人格権に注意)。

著作権の保護期間が終了した

著作物の利用

前述したように、著作権は著作者の死後70年で消滅するため、70年が経過した著作物は許諾を得なくても使用することができます。

著作権者の許諾を取る

当然ですが、企業活動で著作物を使用する前に著作権者の許諾を得ておけば著作権侵害にはなりません。

なお、文化庁のサイトでは、著作権に関するさまざまな疑問についてQ&A形式で掲載しているので利用されるといいでしょう。

【参考資料】:著作権Q&A(文化庁)

著作権法違反(著作権侵害)の

裁判例を解説

ここでは、著作権について争われた裁判について、著作権侵害が認められたケースと否定されたケースそれぞれについて解説します。

著作権侵害を認めた裁判例

写真家の著作物(写真)を

自社ウェブサイトに掲載した

行為が引用かどうかで

争われた裁判例(東京地裁

令和5年5月18日判決)

原告A(写真家)が著作権を有する写真4点について、デザインの企画・制作等を行なっている被告会社Bが受託した小冊子への掲載を許諾。

小冊子の完成後、被告会社は実績紹介として自社のウェブサイトに写真4点を7年以上も掲載し続けた。

この件について原告は、著作権の公衆送信権を侵害していると主張し、被告会社らに対し、民法709条、および著作権法114条3項に基づき、損害賠償請求した。

<判決>

- 裁判所は、「公正な慣行に合致し、かつ引用の目的上、正当な範囲内であるかどうかは社会通念に照らし、他人の著作物を利用する目的のほか、その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、当該著作物の著作権者におよぼす影響の程度などを総合考慮して判断されるべきである」と判示。

- 本件各写真は被告会社に対し、計460万円で本件小冊子への掲載について利用許諾されたものであり、商業的価値が高いものである。

- 被告会社のウェブサイトには、商業的価値が高い本件各写真がそれ自体独立して鑑賞の対象となる態様で大きく掲載されている。

また、本件各写真のデジタルデータは無断複製防止措置がされておらず、インターネット上に相当広く複製等されている。

以上のことから、本件各写真の著作権者である原告におよぼす影響は重大である。 - したがって、本件各写真のウェブサイトへの利用は、著作権者である原告におよぼす影響の程度などを総合的に考慮すれば、「公正な慣行に合致しない」、「引用の目的上正当な範囲内であるものと認めることはできない」として著作権侵害を認めた。

<損害賠償額>

原告の1億7,540万円の損害賠償請求に対し、裁判所は会社の他その代表取締役にも損害賠償を命じ、414万円の損害額を認めた。

会社による著作権侵害で、代表取締役に重過失があったとして個人責任を認めた裁判例。

将棋ウェブサイトの掲載文章が

無断でテレビ放送に使われた

著作権侵害が争われた

裁判例(知財高裁

令和5年3月16日判決)

将棋のウェブサイトに掲載した文章が、テレビ番組のナレーションで無断に使用されたとして、ウェブサイト管理者の原告A(控訴人)が、「将棋フォーカス」を放送したテレビ放送局Bを著作権侵害で提訴。

原審では、原告は被告の行為によって名誉が毀損され、人格権が侵害されたとして、被告に対して損害賠償を請求。

裁判所は次のように判示した。

「被告はテレビ番組のウェブサイトに謝罪文を掲載し、また実際に視聴者が原告ウェブサイトが無断転載をしていると疑うといった誤解が広まったとまではいえないことから、名誉毀損による人格権侵害は認められない。」

「原告は著作権、および著作者人格権が侵害されたとは主張しないとしていることから、著作権侵害、および著作者人格権侵害の事実を認めることはできない。」

「本件番組の放送により、原告の人格権が侵害されたとは認められず、また原告の文章に係る原告のその他の権利が侵害されたと認めることもできない。」

そこで原告は、知財高裁に著作権、および著作者人格権(具体的には公衆送信権、および氏名表示権)が侵害されたとして、被告に対して公衆送信権侵害について500円、氏名表示権侵害について15万円の損害賠償を求めて控訴した。

<判決>

- 原告の文書を被告が無断利用したことには争いはない。

- 原告文章には、著作物性が認められるものと認められないものがあるとして、一部、公衆送信権、および氏名表示権の侵害を認めた。

<損害賠償額>

公衆送信権侵害については500円、氏名表示権侵害については5万円の損害額を認めた。

名誉毀損による人格権の侵害は認められなくても、著作権や著作者人格権の侵害が認められることがある。

キャプチャ静止画の

ブログへの投稿で

著作権侵害が争われた裁判例(知財高裁

令和5年7月13日判決)

一審原告(インターネット情報サービス会社)が著作権を有する複数の動画からキャプチャされた多数の静止画を、一審被告(ブログ運営者)がブログに投稿したのは著作権侵害だとして、損害賠償金984万円余の支払いを請求。

一審東京地裁は被告の侵害を認め、242万円の賠償金支払いを命じたが被告が控訴(原告が附帯控訴)。

知財高裁での控訴審では一審の判断が維持されたが、損害額算出法を変更。

控訴人に192万円余の支払いを命じ、附帯控訴は棄却した。

著作権侵害を否定した裁判例

ベビーチェアのデザインの模倣が著作権侵害で争われた裁判例(知財高裁

令和6年9月25日判決)

控訴人(A社/本社・ノルウェー)は、自社が製造販売する子供用椅子(TRIPP TRAPP)の著作権を侵害し、不正競争防止法に抵触しているとして、被控訴人(B社/本社・兵庫県)に対し各製品(子供用椅子)の製造販売等の差止め、および廃棄、損害賠償、謝罪広告の掲載等を求めて控訴した。

<判決>

- 知財高裁は、以下のように述べ、原審の判決は相当であるとして、本件控訴をいずれも棄却した。

- 控訴人製品のような実用品の形状等に関する創作を、日本国内でどのように保護すべきかは、我が国の著作権法と意匠法の目的、性質、各権利内容等に照らし、著作権法による保護と意匠法による保護との適切な調和を図るという見地から検討する必要がある。

- 控訴人製品のような実用品の形状等の創作的表現について著作物性が認められるのは、「それが実用的な機能を離れて独立の美的鑑賞の対象となるような部分を含む場合」、「当該実用品がもっぱら美的鑑賞目的のために制作されたものと認められるような場合」に限られると解するのが相当である。

- 本件の顕著な特徴は、控訴人製品の椅子としての機能から分離することが困難であり、その特徴を備えた控訴人製品は、椅子の創作的表現として美感を起こさせるものではあっても、椅子としての実用的な機能を離れて独立の美的鑑賞の対象とすることができるような部分を有するとはいえない。

また、控訴人製品は、その製造・販売状況から美的鑑賞目的で制作されたものと認めることもできない。 - 以上から、「TRIPP TRAPP」の特徴ある形態の商品等表示性、および周知性を認めつつも、両形態の非類似性、および著作物非該当性を理由に、原審(東京地裁)の判決を支持し、本件控訴をいずれも棄却した。

商品形態が、どのような場合に商品等表示と認められるか、どのように商品形態を特定するかについて実務上参考になる裁判例。

美術鑑定書の引用が争われた

裁判例(知財高裁

平成22年10月13日判決)

画家A(すでに他界)が創作した絵画について、美術品の鑑定等を業とする被告Dが絵画2点に関する鑑定証書を作製。

著作権を相続した原告B(長男、すでに他界)と、その養子Cが、「鑑定証書の作製に際し、Bが鑑定の対象となった絵画を縮小カラーコピーして鑑定証書に添付した行為は、原告の複製権を侵害したもの」と主張し、損害賠償金12万円の支払いなどを求めた。

原審(東京地判平成22.5.19)は、被告の行為が著作権法第21条の「複製」に該当することを肯定したうえで、権利濫用の抗弁、フェア・ユースの抗弁を退け、被告に対して6万円の損害賠償を命じた。

これに対して被告が控訴し、著作権法第32条1項の「引用」の主張を追加して争った。

<判決>

- 本件各絵画の再製(コピー)は、本件各絵画の著作権法上の「複製」に該当する。

- 他人の著作物を引用して利用することが許されるためには(著作権法第32条1項)、「他人の著作物を利用する側の利用の目的」、「その方法や態様」、「利用される著作物の種類や性質」、「当該著作物の著作権者におよぼす影響の有無・程度」などが総合的に考慮されなければならない。

- 控訴人が本件各鑑定証書を作製するに際してコピーを作製したことは絵画の複製に当たるとしても、著作権法第32条1項に規定する引用として許されるものであったといわなければならない。

- したがって、被控訴人の本訴請求は全部棄却されるべきものであって、これを一部認容した原判決は取り消しを免れない、として原判決取消し、自判(差戻しをすることなく判決すること)とした。

本裁判例は、引用の判断については、従来の支配的見解である「明瞭区別性」と「主従関係」の2要件が満たされているかを検討することなく、著作権法32条1項の文言に従って、総合的に考慮して判断すべきことを判示している。

ただし、前記の2要件によって引用該当性を判断する裁判例も健在である。

布団の絵柄の著作物性が

争われた裁判(大阪高裁

平成5年4月27日判決)

デザイナーから花柄デザインの著作権を譲り受けたと主張する布団製造販売会社である一審原告が、ホームセンター経営者、日用品仕入れ会社、布団製造業者等の一審被告らが花柄を付した布団を製造・販売する行為は著作権侵害だとして、複製、販売の差止め、寝具等の廃棄と、2,684万円余の損害賠償金を求めた事件の控訴審。

一審大津地裁は、本件花柄は著作物でないとして請求を棄却したが、原告が控訴。

大阪高裁は応用美術について、「本件花柄に作者の個性は表れているが、全体的に見れば衣料製品に用いるという実用目的に制約されている」として著作物性を否定。

原審判断を維持して控訴を棄却した。

著作権侵害のトラブル回避で

大切なポイント

著作権の存在は知っていても、どこまでの引用・転載なら問題ないのかなどの細かい部分について理解している方は少ないかもしれません。

また、自社が他者の著作権を侵害してしまうケースでは、社内での問題だけでなく、何らかの制作物を社外の制作会社やクリエイターに外注した際に、外注先が安易に流用をしてしまったというケースもあるでしょう。

著作権侵害を回避するためには、次のように社内でルールなどを明確に規定しておくことも必要です。

- 著作物は使用する前に確認 ⇒

権利確認フローを社内でルール化する。 - 教育による意識向上 ⇒

定期的な社員教育・研修を開催する。 - 契約書で権利等を明確化 ⇒

外注契約書で著作権譲渡や利用許諾、

知財保証条項などを明記。

こういった問題に着手、あるいは改善したい場合、また著作権侵害のトラブルを抱えている場合は、ぜひ著作権に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。

また、いつでも相談・依頼できる顧問弁護士についてのご相談もお受けしていますので、お気軽にご連絡いただければと思います。